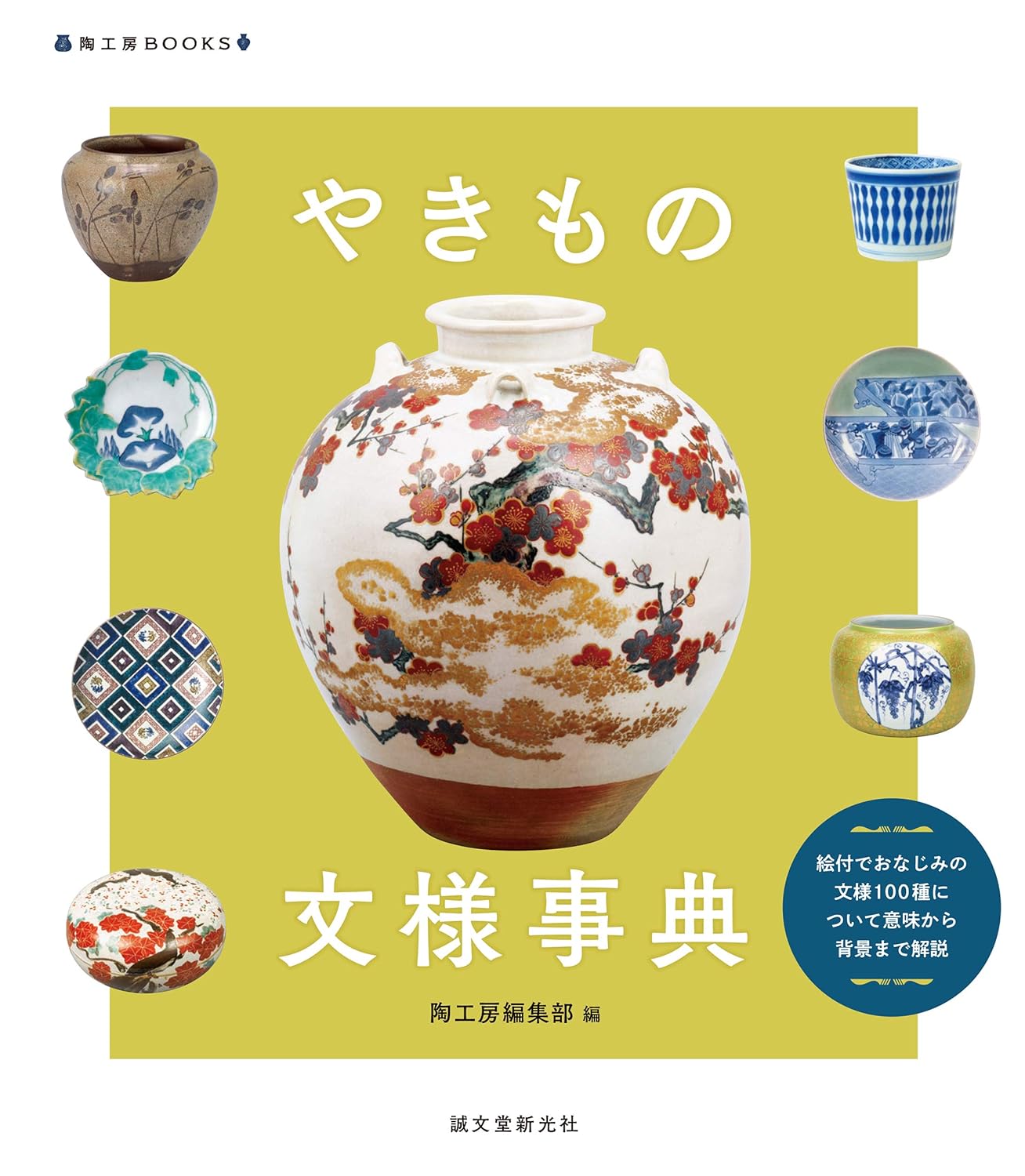

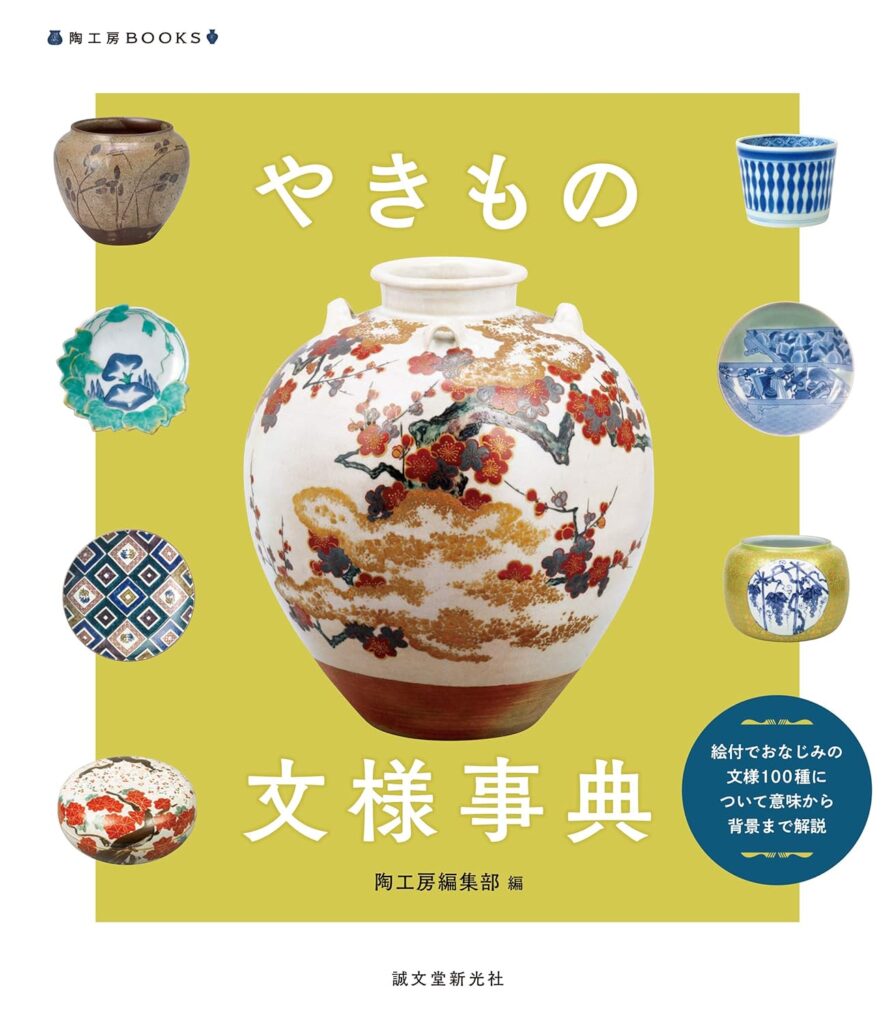

やきものの文様を調べるならこの一冊!文様入門の決定版「やきもの文様事典」

今回は陶芸が好きな人は、きっと興味津々のテーマであるやきものの文様についてまとめられた本、「やきもの文様事典」という本をご紹介します。

発行されたのが2021年なので、比較的新しい本になります。そのため掲載されている情報も比較的新しく、役に立つ情報が多いと思います。

表紙の中央には、『色絵月梅図茶壺』という京焼の銘品が掲載されていて、気分が盛り上がります。やきものを見るといろいろな文様や絵付けがされていますが、日本の長いやきものの歴史の中で親しまれ、愛されてきた文様が数多くあります。それぞれの文様が定番のモチーフとして使われるようになるには、必ず歴史的な背景やエピソードがあるのです。それらを理解していると、より深くやきものの世界を理解して楽しめると思います。

類書もいろいろ出版されていますが、それぞれの本の特徴があり、内容も著者や編者の得意分野などによって違いがあります。そういう意味でも、やきものの文様に関する新しい書籍が加わったことは、うつわ好きの私たちにとっては朗報ですね。

やきもの文様事典: 絵付でおなじみの文様100種について意味から背景まで解説 (陶工房BOOKS)

本書の内容

本書の内容を、ご紹介していきたいと思います。

第1章 やきものの文様の変遷

日本のやきもの装飾と文様の変遷について解説しています。

代表的なやきものについて、時代と概要や特徴について触れられていて、日本のやきものの歴史的な変遷について概観できる内容になっています。

触れられているやきものは次のとおりです。

【縄文土器】

【弥生土器・土師器】

【須恵器】

【六古窯】

【桃山陶】

・黄瀬戸

・志野焼

・織部焼

・唐津焼

【有田焼や九谷焼の磁器】

【京焼】

【薩摩焼】

【明治の陶芸】

【近現代のやきもの】

第2章 やきものの文様

この章が、この本のコンテンツの中心で、ページ数も全体の8割以上が割かれています。

やきものには、多種多様な文様が施されていますが、それを種類別に分類して解説しています。

それぞれの文様の成立の背景、バリエーション、作品の事例などをカラー写真等でビジュアルに紹介しています。

美術館の所蔵品であれば、作品名、作者名、やきものの種類、時代、サイズ、所蔵館名、特徴などのキャプションが丹念に付されています。また、現代作家の作品であれば、作品名、作者名、特徴のキャプションが付いています。

また、同じ文様のカテゴリーの中にバリエーションがある場合は、文様を比較できるようにグラフィックとして解説してくれているので、とても分かりやすくて便利です。

大きな分類としては、次の6つに分けられています。

「幾何学文様」

「植物文様」

「唐草・花唐草文様」

「動物文様」

「器物文様」

「風景文様」

基本的に1つの文様に対して、見開き2ページが割り当てられています。文様の名称、特徴、成立の背景、美術館の所蔵されている銘品や現代作家の作例、文様のバリエーションなどがビジュアルに解説されています。左ページに、大分類のインデックスが印刷されていて、辞書のように早引きできるような工夫がされています。いいアイデアですね。なかなか使い勝手がいいと思います。

紹介されている文様は次のとおりです。

「幾何学文様」

・縦縞

・横縞

・円(丸)

・青海波

・七宝繋ぎ

・石畳(市松)

・立涌

・麻の葉

・網目

・籠目

・亀甲

・毘沙門亀甲・組亀甲

・紗綾形(卍繋ぎ・卍崩し)

・雷

・連子格子

・格子

・鱗

・矢羽根

・剣先

・菱

・四方襷

「植物文様」

・桜

・松

・竹(笹)

・梅

・椿

・牡丹

・蘭

・百合

・燕子花(菖蒲)

・朝顔

・鉄線花

・紫陽花

・葡萄

・桃

・柘榴

・藤

・桐

・楓

・蓮

・柳

・水仙

・瓜

・早蕨

・薊

・桔梗

・撫子

・芒

・萩

・葛

・菊

・花

・草

・植物いろいろ

「唐草・花唐草文様」

・唐草

・花唐草

「動物文様」

・鳥

・兎

・馬

・鹿

・栗鼠

・虎

・獅子

・魚

・海老

・貝

・亀

・虫

・龍

・麒麟

・鳳凰

「器物文様」

・瓢箪

・扇

・熨斗

・団扇

・文房具

・楽器

・車

・宝尽くし

・瓔珞

「風景文様」

・月

・雲

・雪

・山水

・流水

・帆掛船

・網干

・垣根

・唐子

第3章 近代の巨匠の文様づくり

時代が近代になると、歴史的なモチーフの文様だけでなく、作家個人がオリジナルの文様を施した作品を制作するようになります。

この章では、やきものの新時代を切り開いたとされている富本憲吉と板谷波山の文様づくりが紹介されています。

宮本憲吉は、「模様から模様を造るべからず」という哲学を持っていたそうです。具体的に生み出された「四弁花更紗模様」「羊歯模様」「安堵村の風景」などが紹介されています。

板谷波山は、「芸術家であり続けた最初の陶芸作家」と言われましたが、彼が生み出した芸術性が高い文様が紹介されています。

第4章 文様の図案

文様には、その下絵となる図案が必要になります。この章では、旧国立陶磁器試験所に残された図案をベースに解説されています。紹介されている図案は、それ自体が芸術性が高く、眺めているだけでも十分楽しめる内容となっています。

第5章 文様の構成

文様は、それぞれのやきものにマッチしたレイアウトに従って描かれています。この章では、代表的なレイアウトのパターンについて、ごく簡単に触れています。

第6章 装飾技法の基本

紙面の都合と思われますが、装飾技法の基本については、ごく簡単に触れています。

装飾技法について、より詳しく知りたい場合は、同じ出版社の本ですが、「やきものの教科書」などを参照すると良いと思います。本ブログでも、書評をご紹介しているので、ぜひご覧ください。

陶芸雑誌陶工房の知見が凝縮されたナレッジ満載!「やきものの教科書」

まとめ

うつわを楽しむときに、興味を惹かれる大きな要素の一つは文様だと思います。

文様が持っている意味、うつわの作者がその文様を使った意図がわかると、より深くうつわを愛することができます。そういう意味で、本書は大いに頼れる一冊です。

とはいえ、蕎麦猪口などうつわの種類によっては、より詳しい情報が必要になることがあるかも知れません。その場合は、うつわの種類に特化した文様事典を使った方が良いかも知れません。

蕎麦猪口に関しては、本ブログでご紹介した「蕎麦猪口大事典」が、とても役に立ちます。

蕎麦猪口について調べたいときに頼りになる一冊!『蕎麦猪口大事典』大橋康二

それ以外にも、うつわの種類ごとの文様の本もありますので、そういう本も合わせながら、文様の謎解きを楽しむことをおすすめします。

本書は、基本的な文様をしっかり網羅しているので、文様の沼の入り口としては最適です。

ぜひ一度手に取ってみて頂ければと思います。

それでは、また。