夜の都市を写す写真家たちーリアム・ウォンの東京とヤン・ストーラーのニューヨーク

最近、興味を惹かれる写真集に出会った。

リアム・ウォン(LIAM WONG)の『AFTER DARK』(2022)である。中国語で併記された「天黑以后」というタイトルのカッコイイ書体が気になったせいもある。早速手に取って眺めてみた。タイトルを見たときは、夜の世界を撮った写真集かと思ったが、写真集を開いてみると、想像を大きく裏切られることになった。

アフター・ダーク リアム・ウォン-午前零時からの街-

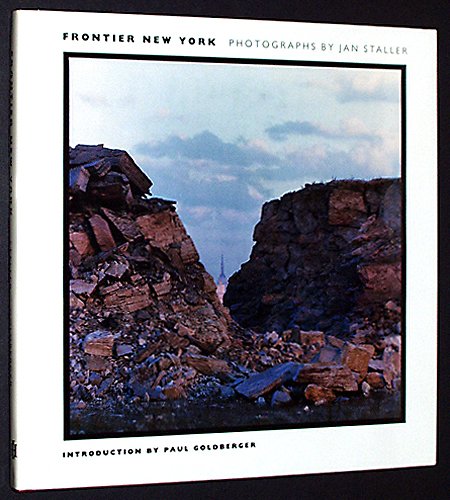

そのときに、ふと、かつてとても好きだった、夜の都市を写した写真家の写真集を思い出した。ヤン・ストーラー(JAN STALLER)の『FRONTIER NEW YORK』(1988)である。

この2人の写真家は活動の時代こそ違うが、夜の都市を写すという点で、同じような撮影モチーフを選んでいるのだが、その写真が全く対照的だったことに興味を覚えた。

Frontier New York

リアム・ウォンの東京

リアム・ウォン(LIAM WONG)の『AFTER DARK』(2022)は、夜の都市、特に東京を撮っているのだが、都市の暗がりではなく、LEDや蛍光灯などの眩いばかりの光源に照らされた都市、人、そして光源そのものを撮っている。撮ろうとしているのは、いわば夜の都市空間の中で光っている明るさそのものだ。周囲が暗いので、光源はより明るくヴィヴィッドである。

新宿歌舞伎町などの歓楽街のネオンライトや看板、雨で濡れた路面に反射する光、強い光を受けて鈍く光る構築物や建物、夜の中で強く光っているもの。それは多分にロマンチックで饒舌で、セクシーで怪しさを感じさせる類いのものだ。LEDや蛍光灯などからの光なので、強い色を持っていて、カラフルに写真を彩っている。強いメッセージ性を感じる現代的な写真である。

彼の写真は、肉眼で実際に見えているものと大きな違いはない。シャッターチャンスや構図の妙で、実に魅力的な写真になっているものの、見えなかったものが見える訳ではない。それがこの写真集の持ち味であり、現代性を感じさせる理由なのだろう。

ヤン・ストーラーのニューヨーク

ヤン・ストーラー(JAN STALLER)の『FRONTIER NEW YORK』(1988)は、ヤンがマンハッタンに引っ越してきた1976年に、自宅近くにあるウェスト・サイド・ハイウェイを手始めに、ニューヨークという大都市の辺境の地の夜の風景を撮影したものだ。

当時も光が強い照明がなかった訳ではないと思うが、彼が撮影したのは、ニューヨークの中でも人があまり訪れることのない、見捨てられたような場所ばかりだった。夜のハイウェイ、海を臨む埠頭、無人の駐車場の料金所、ゴミが散乱している倉庫街、橋のたもとのコンテナ置き場、建設中の工事現場、人気のない港湾地区、人が一人も乗っていない鉄道車両と人がいない夜明けの駅などである。

そういう場所なので、撮影されている光源は、わずかな常夜灯、味気ないナトリウムランプ、夜でもわずかに感じられる天空光や、都市から漏れてくる環境光といった、心許ない光だ。彼が撮影しようとしているのは、こうした僅かな光源を頼りに浮かび上がった都市そのものである。

私がこの写真集が好きは理由は、わずかな光であっても長時間露光をすれば、気付かなかった都市の姿が浮かび上がってくる面白さ、見えなかった空間がクッキリと見えてくる驚きがあるからだ。

アナログとデジタル

こうして考えると、写真もテクノロジーの進化と無関係ではいられないことに気付く。

現在は、デジタル撮影の技術が進化して、夜であっても露出不足の心配はない。最新のデジタルカメラであれば、感度設定を高くすれば手ブレの心配もなく夜の撮影ができる。昼間と大きな違いはない。実際に、リアム・ウォンの写真に付されたキャプションには、「立ち止まってシャッターを切った。」と書かれていた。昼間と同じように手持ちでシャッターを切ったということだ。フィルムカメラの時代には考えられなかったことだ。

ヤン・ストーラーの『FRONTIER NEW YORK』のテクニカルノートには、全ての撮影にはハッセルブラッドを用いたこと、使用レンズのこと、異常に長い露出時間のことが書かれている。なんと30秒から8分の露出時間なのである。もちろん手持ち撮影などできないし、ましてや中判カメラのハッセルブラッドなので、三脚にカメラをセットしなければ、まともな写真は撮れない。アナログなフィルムカメラの時代には、それが当たり前だった。

私をこの写真集の虜にしたのは、このぶっ飛んだ露出時間で撮影された、見たこともないニューヨークという都市の姿なのである。

テクノロジーの違いは、撮影するテーマや撮影手法にも大きく影響を与える。もちろん、今の時代であってもフィルム感度を抑えて、あえて長時間露光で撮影することは可能だ。それでも、テクノロジーが可能にする写真の可能性が変わるに従って、写真家が撮影しようする写真が変化するのは自然なことなのだ。

改めてそんな面白さを感じた次第である。