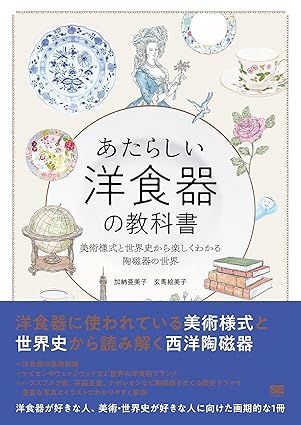

洋食器を文化と歴史の文脈の中で学べる一冊!「あたらしい洋食器の教科書」

うつわが好きで、いろいろなうつわを知るようになると、洋食器の世界は避けて通れません。それぞれの国の独自の歴史や文化が反映されたうつわの世界は、その国の写し鏡のようなものなのです。

今回ご紹介する本は、そんな好奇心を満たしてくれる素晴らしい本です。

本書の特徴

今までの洋食器を紹介する本は、洋食器のブランドを紹介するカタログ的なものであったり、洋食器を美しく見せることに主眼を置いたものだったように思います。

本書のアプローチの独自性は、洋食器がその名声や評価を確立した時代やプロセスに焦点を当てることによって、洋食器をより深く理解できるようにしている点です。

「はじめに」に記載されていますが、「基礎知識」「ブランド」「美術様式」「歴史用語」「人物」という切り口で、カテゴリー別にワンステップずつ理解が深まるような構成になっています。織物のように、縦の糸と横の糸といった形で、より多面的で多層的な理解ができるようになっているのです。

筆者は、「本書の最終ゴールは、読者のみなさんの中で点になっているひとつひとつの知識や経験が、全部つながるという感動を味わっていただくことです。」と述べています。

著者について

上述のように、洋食器について深い知識と理解をもって本を著すことができる人は、きっと普通ではない経歴の持ち主なのではないか、本書を最初に読んだときにそう思いました。

果たして私の予想は当たっていました。「おわりに」の中で、筆者が自らご自分が育った環境について述べています。「ものごころついたときから、外国人を含め、客人の多い家庭に育ちました。」10代には世界数か国にホームステイしたり、つねに異文化で暮らす人々と食卓を囲んだひと時があったのです。

そのころの美しい食器をご両親から受け継いで、日常で使うことによって、老舗名窯の食器たちは、食器を超えた存在になったそうです。

洋食器コレクターのご両親を持ち、曽祖母は有田焼の「赤絵付け」の最も重要な赤の原料「ベンガラ」製造に携わった広兼家出身なのだそうです。まさにうつわの世界におけるサラブレッドと言ってもよい経歴の持ち主。今回の出版は「何かみちびかれた運命的なもののように感じます。」と述べているのです。

まさに、洋食器を深く知り学ぶために生まれたような本だと言えるでしょう。

あたらしい日本洋食器の教科書 日本史とデザインで楽しくわかる「やきもの」文化 (あたらしい教科書)

加納亜美子さんの著者情報

加納亜美子さんのInstagramページ

本書の内容

それでは本書の内容をご紹介していきます。

第1章 洋食器の基礎知識

本書を織物のように縦糸と横糸でしっかりと構成された本だと述べましたが、その最も基本の糸となる、洋食器の基礎知識が第1章にまとめられています。

「やきもの」と言われる陶磁器の基本的な分類の考え方、釉薬について、洋食器の製造方法、絵付けの技法、洋食器の始まり、洋食器の種類と名前、デザイン、図柄についてなど、洋食器を理解するために必要な基礎知識について解説されています。

うつわ好きであれば、ある程度知っている知識が多いのですが、より整理された形で提示されてることでより理解が深まったり、知らなかったことを発見することもあるでしょう。

第2章 世界の洋食器

この章では、各国の洋食器ブランドが紹介されています。

ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、中欧・東欧・ロシア、北欧、日本の順でまとめられています。

国別の説明では、その国の洋食器の歴史や特徴、代表的なブランドが紹介されています。各ブランドについて、概要、歴史、ロゴマーク、関連人物、代表的な食器、興味深いトピックなどが2ページから4ページで解説されています。

この解説は、第3章から第5章につながるように編集されています。関連ページへのインデックスが付されているので、知りたいことを横断的に調べることができます。

第2章は私たちが最も興味がある内容なので、最も多くのページが割り当てられています。

第3章 美術様式から知る洋食器

どんな芸術作品であっても、その時代に流行した「様式」と無縁ではいられません。食器デザインも同様で、美術様式を知ることで食器デザインを理解することができるようになります。

本章では、西洋で流行した各様式について解説されています。

紹介されているのは、バロック様式、シノワズリ、ロココ様式、ルイ16世様式、新古典様式、アンピール様式、ゴシック・リバイバル、ビーダーマイヤー様式、ロマン主義、ジャポニズム、世紀末芸術、アール・ヌーヴォー、アールデコの各様式です。

様式別の説明では、その様式の特徴、誕生ストーリー、建築、美術、音楽、文学など関係が深い芸術分野についての説明、その様式の陶磁器について解説されています。

第2章と同様に、解説の中で出てくる関連項目の参照ページが示されています。

第4章 洋食器と歴史

この章では、洋食器と歴史の関係が紹介されています。

歴史が動くことによって、新しい洋食器のデザインが生まれてきました。歴史背景を理解することを重視して、本章は歴史の流れを理解することが主眼になっています。

興味深いのは、第4章の冒頭に掲載されている「洋食器の歴史年表」です。この年表は、時代、美術様式、洋食器デザインの変遷、世界史の出来事という4つの軸で整理されていて、それぞれの関係性や時代背景が理解しやすくなっています。各項目に参照ページが示されているので、知りたくなったらそのページに飛んで理解を深めるかたちで活用できます。眺めていても楽しいし、それぞれの関係性もよく理解できて、とても良い年表だと思いました。

後半では、歴史に関する重要なトピックがピックアップされて、詳しい解説が付されています。内容はそれぞれ独立していて、気になるトピックを選んで読むことができて、読み物としても楽しめます。

第5章 偉人たちの洋食器

この章では、洋食器の誕生や発展に欠かせない人物や、陶磁器を愛した有名人物などが紹介されています。案外知らなかった人も掲載されていて、陶磁器を学ぶ上で、とても興味深い章でした。

付録 洋食器の使い方

洋食器を使うのにあたって、ヒントになることが紹介されています。長く洋食器に関わってきた筆者ならではの視点はとても参考になります。

買う前の整理整頓、洋食器選びのポイント、使いやすい収納方法、洋食器の扱い方、食器と料理の組み合わせ方、ほかの食器との合わせ方のコツなど。

巻末には「ブランド名」「人物名」「用語」の3つの軸で、充実した索引が用意されています。

まとめ

うつわや食器、陶磁器の教科書に類する本はいろいろ出版されています。それぞれの見方でうつわや陶磁器を学べますが、その中でも本書は、洋食器そのものだけではなく、前述のように洋食器を巡る歴史や様式への理解も含めて、厚みのある知識が紹介されている点が一番の特徴だと思います。

多層的な解説が相互に参照できるように編集されていて、索引も充実しているので、調べたいことがあるときも便利です。手元に置いて辞書のように使えます。

また、洋食器や文化を感じさせる挿絵や写真がレイアウトされた表紙、洋食器の装飾を思わせるページデザインも素敵なので、本棚に並べておくのも楽しい本です。

うつわや洋食器が好きだと、調べたいことがいろいろ出てきます。そんなときの頼りになる座右の一冊としておすすめです。ぜひ一度手にとって眺めてみてはいかがでしょうか。

それでは、また。

世界のカップ&ソーサーにご興味があれば、こちらもどうぞ。。。