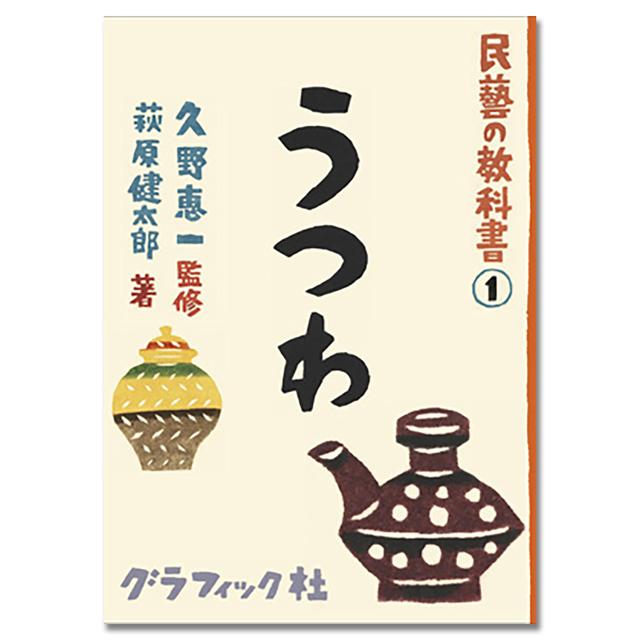

日本各地の窯元への取材が充実した民藝が学べる一冊『民藝の教科書① うつわ』

今回ご紹介するのは、グラフィック社から出版されている民藝に関する書籍のシリーズの1巻目「うつわ」をテーマにした本です。「うつわ」「染めと織り」「木と漆」「かごとざる」「手仕事いろいろ」「暮らしの道具カタログ」などテーマごとに1冊の本にまとめられています。民藝好きなら、どのテーマにも興味を惹かれることでしょう。

筆者の萩原健太郎さんは、デザイン、インテリア、北欧、建築、手仕事などのジャンルを得意とするライター・フォトグラファー。冒頭の「民藝の教科書」シリーズはじめます。というまえがきで、このシリーズに対する思いが述べられています。

わたしが見守ってきた骨格のある仕事を生み出すつくり手たちと、暮らしに寄り添う美しい手仕事を求める使い手を結ぶきっかけをつくること。それが、このシリーズに込めた願いです。

とても熱い気持ちが伝わってきます。

監修者の久野恵一さんは、武蔵野美術大学在学中に民俗学者宮本常一に師事し、民藝の世界に入り、現代の民藝運動に関わった方です。残念ながら2015年に亡くなってしまいましたが、「手仕事フォーラム」発起人の一人であり、2011年まで日本民藝協会の常任理事を務めた”民藝の先生”と言われていた方です。

タイトルで「民藝の教科書」と謳っているだけあって、民藝を学ぶというスタイルで書かれています。1時間目、2時間目、3時間目と章に従って民藝を学んでいくという趣向になっています。

民藝の教科書① うつわ (民藝の教科書 1)

<1時間目> うつわの基礎知識

民藝という言葉は、よく目にしますが、民藝が持つ意味を正しく理解していないと、民藝の良さを正しく理解することが難しくなってしまう懸念があります。

1時間目は、民藝を学ぶ第一歩として、民藝という言葉を正しく理解するための授業です。次のようなテーマで民藝の言葉について書かれていますが、読みながら自分でも民藝という言葉の理解の曖昧さを再認識しました。改めて、しっかりと頭の整理ができました。

100円ショップのうつわは民藝か?

産地のブランドとデザイナーがコラボしてつくられたうつわは民藝か?

日用食器は民藝か?

デザイナーと民藝の窯のコラボは民藝か?

民藝と骨董の分かれ目は?

こういう問いかけに対して、迷ってしまう場面は結構多いと思います。そのうつわが民藝かどうか明確に判断できるように頭の整理をするためのレッスンです。

1時間目のもう一つのポイントは、民藝と民藝のうつわにまつわるキーワードを知ることです。民藝を考えるにあたって、まず知っておくべきキーワードをピックアップして解説しています。

01 民藝と民芸

02 民藝運動と、柳宗悦

03 雑器の美

04 作家と職人

05 用の美

06 民藝風・土産物

07 民窯

その他に、民藝とともに歩んだ作家たちの紹介や、全国民窯マップ、うつわのいろはなどの基礎知識が網羅されています。

<2時間目> 産地を訪ねて、うつわを知る

2時間目は、もっとも力が入っていて充実している章です。

1時間目で、民藝とうつわの基礎知識を理解した上で、いよいよ実際に日本各地の産地を訪ねて、民窯のやきものを見ていくのがこの2時間目。全国民窯マップで紹介されていた日本の代表的な産地は全部で24。その24の産地を丁寧に見ていくわけです。

実際に窯元を訪れ、職人から聞いた歴史や現状をとりまく話、インタビューのときに特別に見せてもらった伝統の技などを紹介しています。

各産地の紹介は概ね、次のような構成になっています。

⚪︎産地のやきものの概要、成立の歴史、その後の発展から現代まで

⚪︎窯の紹介

⚪︎「技を見る」:その窯特有の技術を、プロセスが分かるようにコマ送りで解説

⚪︎「見て学ぶ」:製作している作品をピックアップ。サイズ、価格、特徴などを紹介

⚪︎「訪ねた窯元」:窯元の基本的な説明、住所、連絡先など

窯を訪ねて、職人さんへのインタビューや、仕事場や仕事ぶりを写した写真など、手仕事の現場の様子をありありと伝えてくれる記事が本当に魅力的です。実際に訪ねた窯の具体的な情報がきちんと掲載されているので、産地に行ったときには、きっと役に立つでしょう。

01 沖縄の民窯(沖縄県)

02 龍門寺焼(鹿児島県)

03 小鹿田焼(大分県)

04 小石原焼(福岡県)

05 小代焼(熊本県)

06 唐津焼(佐賀県)

07 有田焼(佐賀県)

08 石見焼・温泉津焼(島根県)

09 出西窯(島根県)

10 布志名焼(島根県)

11 因州中井窯(鳥取県)

12 砥部焼(愛媛県)

13 丹波立杭焼(兵庫県)

14 伊賀丸柱焼(三重県)

15 瀬戸焼(愛知県)

16 益子焼(栃木県)

17 横田窯(茨城県)

18 楢岡焼(秋田県)

19 永見窯(島根県)

20 山根窯(鳥取県)

21 延興寺窯(鳥取県)

22 会津本郷焼(福島県)

23 平清水焼(山形県)

24 小久慈焼(岩手県)

<3時間目> うつわを選ぶ、うつわを使う

3時間目は、うつわとのつき合いかたや、民藝のうつわに会う料理など、実践的なノウハウについての解説です。

どんなうつわを買えばいいか、良品を見分けるコツ、どんなうつわを使っているかを、監修者であり、民藝のベテランである久野恵一さんにインタビューする形式でまとめています。

最後に「民藝のある食卓」として、春夏秋冬の四季ごとに、民藝のうつわの上に盛り付けられたお料理が紹介されています。それぞれの料理のレシピとつくり方も載っていて、きっと参考になるでしょう。

巻末には、全国の窯場を巡って、日本各地を知り尽くしている久野さんが紹介してくれる各地の味が紹介されています。民藝のうつわに盛り付けるときっと美味しいでしょうね。

まとめ

民藝の教科書としてシリーズ化された1冊目。

筆者と監修者の意気込みと心意気が感じられる本でした。

筆者は、全国を巡って各地の窯元にインタビューをして自ら撮影もこなしています。フィールドワークの臨場感が紙面に表れていて、日本の手仕事の現場の心意気、技術力とプライドが感じられます。

うつわを知ること以上に、ものづくりの現場の職人さんたちの声や表情を知ることができます。それが民藝の教科書の教科書たるゆえんなのかも知れません。

ぜひ一度手にとってみて、日本の民藝の魅力を感じて頂きたいと思います。

それでは、また。