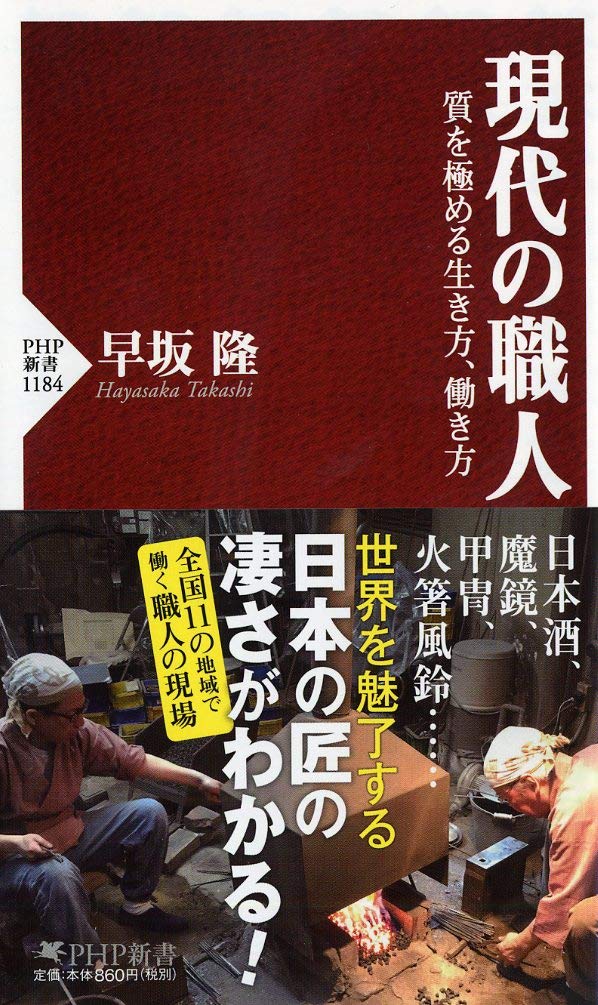

日本の伝統工藝を担う職人から、働き方と生き方の真髄を学ぶ「現代の職人」

今回ご紹介するのは、ノンフィクション作家 早坂 隆さんによる日本の伝統工藝を担う職人さんについての本です。

筆者の早坂 隆さんは、海外の紛争地を取材したルポルタージュや、世界各地で集めたジョークに関する著作などで知られています。そんな筆者ですから、単なる伝統工藝の紹介に留まらず、実際に伝統工藝を担っている職人さんにスポットライトを当てているのです。それが本書の特徴であり、一番の見せ場になっています。

「序章 日本の職人文化とは?」の中で、筆者はこのように語っています。

「働く」という行為は、人間にとって何なのだろう。

・・・

「日本人の働き方」を考える時、私は日本独特の「職人文化」こそがその象徴的な存在であり、そこに多くの示唆が含まれているように思う。職人たちの生き方や仕事との向き合い方の中には、万人が共鳴し得る様々な人生訓が凝縮されているのではないか。

こうした姿勢で取材された伝統工藝の紹介は、自ずと伝統工芸だけでなく、「現代の職人」がどのように仕事に取り組んでいるかが浮き彫りになっていて、読者にとっても自らの生き方につながるような刺激や気付きになると思います。

現代の職人 質を極める生き方、働き方 (PHP新書)

紹介されている伝統工藝

本書で紹介されている伝統工藝は、全部で11あります。

北は岩手県、南は鹿児島県の奄美大島までの広い範囲の中で、各地域を比較的バランスよくカバーしています。

- 加賀友禅(石川県)

- 江戸切子(東京都)

- 南部杜氏(岩手県)

- 魔鏡(京都府)

- パイプ(東京都)

- 宮島彫り(広島県)

- 甲冑(東京都)

- 明珍火箸(兵庫県)

- 大島紬(鹿児島県)

- 大堀相馬焼(福島県)

- 高千穂神楽面(宮崎県)

加賀友禅や江戸切子など、とてもよく知られた伝統工藝もありますが、今回初めて目にするような伝統工藝も数多く紹介されています。マイナーでありながら、高い技術や伝統、奥深い職人の技法をもつ伝統工藝にスポットライトを当てて、職人さんの働き方、生き方を紹介することはとても意義深いものだと思います。

職人さんの生の声

紹介されている11の伝統工藝は、全て職人さんへのインタビューと取材をもとに構成されています。まさにルポルタージュが得意な筆者の真骨頂といえるでしょう。

現代の伝統工藝といっても、それぞれの伝統工藝で生まれてきた歴史や経緯、時代を経て現代にどのように継承されてきたかはさまざまです。その中で主人公である職人がどんな経緯で担い手となって、技と技術を守ってきたのかという経緯も勿論、一つとして同じものはありません。

それぞれの伝統工藝について、丁寧に次のような内容が紹介されています。

・伝統工藝の紹介

・職人がどのように伝統工藝と出会い、取り組むことになったか

・制作工程、技法の解説

・伝統工藝のここまでの道のり

・新たな取り組み

・後継者問題

・これからの可能性 など

それぞれの伝統工藝が置かれている状況や、課題、将来の展望はさまざまですが、職人が真剣に取り組み、どのような考えで将来の展望をどう考えているか、職人たちの生の声はとても深く私たちの心に響いてきます。

私が知らなかった驚きの伝統工藝

私は決して伝統工藝に精通しているわけではありませんが、それなりに一般的な知識は持っていると思っていました。ところが、本書で初めて知った驚きの伝統工藝が幾つもありました。ごく簡単にご紹介したいと思います。日本の伝統工藝の奥深さを改めて実感したというのが正直なところです。

魔鏡(京都府)

鏡に当たった光の反射光の中に、像が浮かび上がるような鏡を「魔鏡」というそうです。私は本書を読んで初めて知りました。世界的に見てもこのような鏡は極めて珍しいようです。

この魔鏡を作ることができるのは、現在は京都府の和鏡師山本晃久さんとその父親だけ、日本で二人だけなのです。

和鏡とは、日本に伝わる銅鏡のことですが、魔鏡は和鏡の一種。江戸時代にキリスト教と禁制扱いとした禁教令が発端で、隠れキリシタンが信仰に用いたのが魔鏡だったそうです。反射光を壁に当てると十字架やマリア像が浮かび上がる「切支丹魔鏡」と言われるものです。

その後、戦時中の物資不足や高度成長期を経て、紆余曲折の末、魔鏡を作れるのは前述の二人だけという状況になってしまいました。未来に向けて継承できるかは予断を許さない状況なのです。

その技術の特殊性といい、歴史に翻弄されてきた運命といい、私の想像を遥かに超えたストーリーに衝撃を受けました。

パイプ(東京都)

「世界のTSUGE」。パイプ愛好家に広く知られる名前なのだそうです。柘製作所が生み出す高品質のパイプは、世界中から高い評価を受けているのです。

そもそもパイプ文化は、欧米発祥の文化であるにも関わらず、世界的な評価を獲得した柘製作所の技術とストーリーには驚きました。

明珍火箸(兵庫県)

もともと平安時代に、鎧や兜を作る甲冑師だった「明珍」家が、日本最高の甲冑師として名を馳せました。しかし、その後武家社会の凋落によって、甲冑の需要が激減し、明治時代には鍛治の技術を活かし「天下の明珍火箸」として再起。ところが、炭を使う時代から石油やガスの時代になって、火箸の需要は激減。廃業寸前から、音の良さに着目して考案したのが「明珍火箸風鈴」でした。

ここまでの栄枯盛衰を経験した伝統工藝の担い手は、今まで聞いたことがありません。読んでいて、心から感動してしまいました。

まとめ

筆者はルポルタージュのプロフェッショナルですが、伝統工藝をテーマにしたことによって、職人たちの生き生きとした声、驚きのストーリーがコンパクトに纏められています。筆者のその手腕には、賞賛を禁じ得ません。

それぞれの伝統工藝のストーリーは、それだけで一冊の本になるほどの内容と含蓄があり、大変興味深い内容になっています。ここで紹介されている伝統工藝は、よく知られたメジャーなものばかりではなく、日本の伝統工芸の広がりと深さに改めて驚きました。

うつわや骨董、ヴィンテージを扱うものとして、このような日本文化の懐の深さを感じるにつけ、その意義や役割を再認識した次第です。

ぜひ一度手にとってみて頂きたい一冊です。

それでは、また。