一子相伝で継承された伝統技法の魅力が凝縮した『小鹿田焼のうつわたち』

8月初旬に大分県の小鹿田焼の里を訪ねてきました。

小鹿田焼の里は、とても素敵な鄙びた山あいの集落でした。そこで出会って、連れて帰ってきた小鹿田焼のうつわを幾つかご紹介したいと思います。

大分やきものの旅〜「世界一美しい民窯」小鹿田焼と小石原焼を訪ねて その2

寸二尺 飛び鉋 大皿

最初にご紹介するのは、尺二寸(約36cm)の飛び鉋の大皿です。

まず36cmというサイズが迫力満点です。小鹿田焼の里の窯元には、40cmを超えるもっと大きな大皿もありました。その中では尺二寸の大皿はそれほど大きく見えませんでしたが、東京に戻ってから見てみるとかなり大きいことに気付きました。

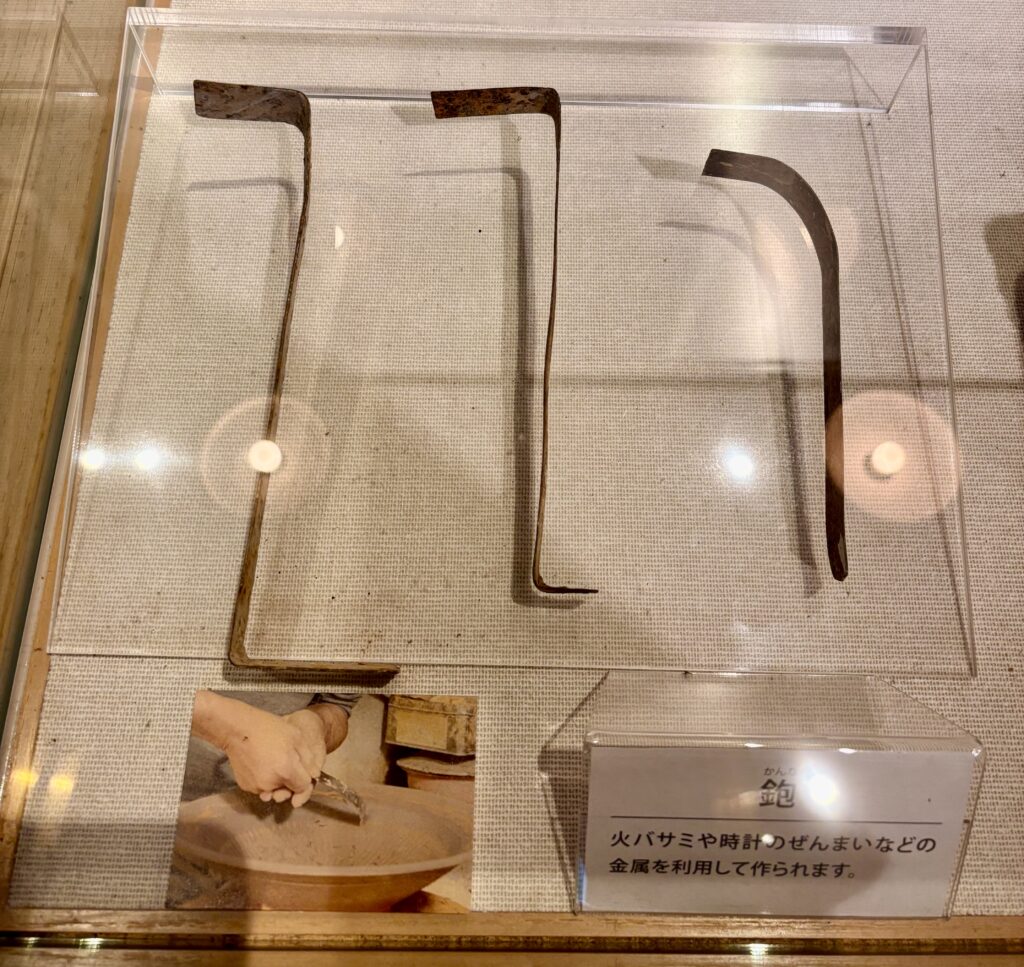

この大皿の一番の特徴は、飛び鉋という技法で加飾されていること。

火バサミや時計のぜんまいなどの金属を利用して、職人さんが使いやすいように自作した鉋を、蹴ろくろで回転させている陶器の表面にあてて、その反動で連続的に削り目を入れて模様を刻む技法です。

素朴でありながら、職人の手仕事の跡が残る素晴らしい技法です。力加減やロクロの回転速度、鉋の形によって自在につけられた模様が素晴らしいです。

外周部のリムには櫛描き(くしがき)の模様。細い櫛状の道具を使って、ゆらすようにして模様をつけます。職人の手の動きがそのまま櫛目模様となって描かれます。この大皿が気に入った一番の理由は、この櫛描き模様がうつわを一周して、継ぎ目が完璧に揃っているところ。狙ってもなかなか難しいと思うのですが、このうつわでは完璧に揃っているのです。何度見ても惚れ惚れします。

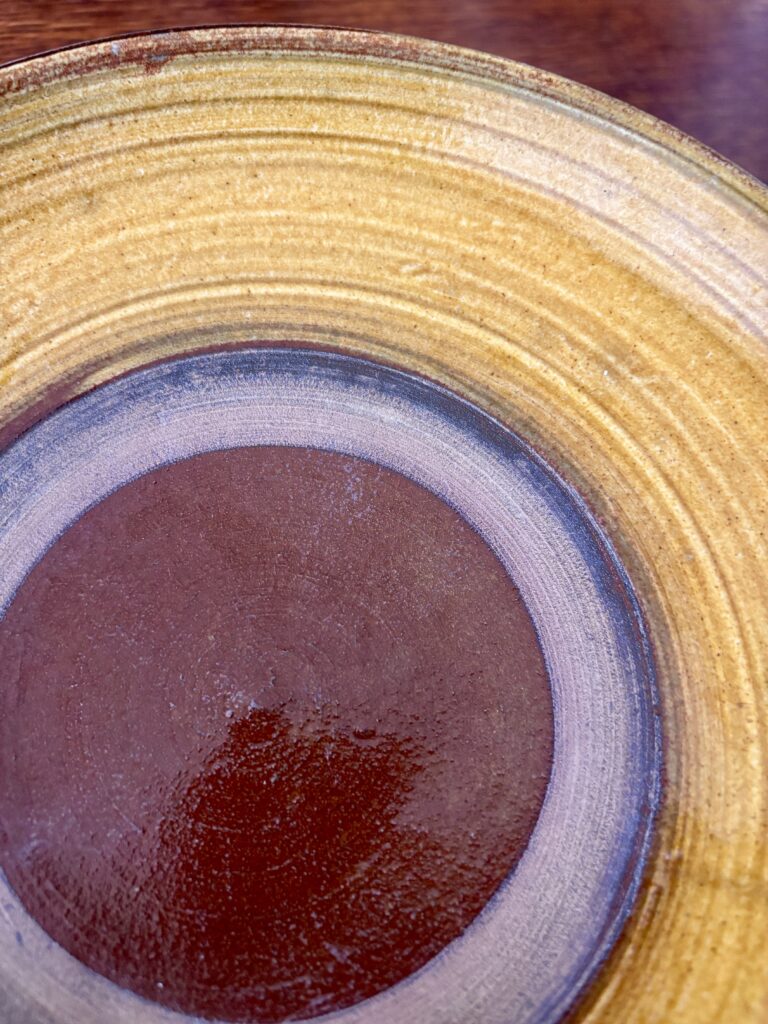

全体はクリーム色の上品な色調ですが、ターコイズブルーのような青釉と茶色釉薬が綺麗にかかっていて絶妙なバランス感を醸し出しています。

裏面は色味が微妙に異なる茶色釉がグラデーションが帯状になっていて、とても美しい仕上がりです。周囲の景色を写し込むほどの艶やかな表情が素敵です。

大皿ならではの立体感も魅力です。

一尺 打ち刷毛目 大皿

次にご紹介するのは、小鹿田焼のもう一つの代表的な技法、打ち刷毛目を使った大皿です。

大きさは29.5cmで、概ね一尺のサイズです。このうつわでは、2種類の刷毛目が使われています。中心部近くの小さな円の刷毛目と、さらにその外周部を回る大きな円の刷毛目です。刷毛は円の大きさによって使い分けされています。刷毛目は模様をつけていって、刷毛目の間隔が揃うか、角度が揃って見えるかで出来栄えが変わってきます。それを刷毛目が一周したときの繋ぎ目がきれいにいくかどうかも難しそうです。こんな複雑で繊細な手仕事で仕上がりが変わってくるんですよね。ちょっと信じられない世界です。

刷毛目が描く幾何学的なパターン、刷毛目が生み出す色調の濃淡と職人の手の動きが生み出す刷毛目の色調のグラデーション。いくら眺めていても飽きることがないですし、それぞれのうつわが独特の表情を持っているところにも惹かれます。

このうつわは、全体的に白とライトブラウンの柔らかい色調で、リムの外周部にアクセントの縁取りが描かれています。デザイン要素としてはとてもシンプルなのですが、少ない要素で豊かな表情を生み出している点も素敵です。

裏面は、茶系の釉薬でその厚みによって濃淡が生まれています。制作している職人の釉薬をかける手の大胆な動きがそのまま表情になっています。

七寸皿

最後にご紹介するのは、使いやすそうな大きさ、七寸(21cm)の中皿です。

飛び鉋や打ち刷毛目などの代表的な小鹿田焼の技法は使われていませんが、小鹿田焼特有の黄色と茶色の色調が印象的なうつわです。

中心部には、濃い茶系の釉薬にモダンなリングのアクセント、その外側には黄色と茶色が交じった刷毛目の仕上げ。伝統的な技法を使った小鹿田焼が多い中で、シンプルでモダンなデザインがとても新鮮です。

小鹿田焼にもこういううつわもあるのかと驚きました。伝統の技法と現代的なデザインが融合したうつわ。これからの小鹿田焼の新しい可能性を感じます。

うつわの裏面の仕上げも、濃淡をあまりつけない茶系の釉薬一色で、こちらもシンプルなデザインになっています。

まとめ

日本全国に多種多様なやきものがある中で、小鹿田焼のうつわの魅力は際立っています。

1970年には国の重要無形文化財に指定され、伝統的な技法が一子相伝で継承されてきました。一般的に、作家や職人が新しい技法やデザインを追求していくことは、自然な流れで良いことだと思います。そういった世の中の流れに対して、伝統的な技法を一子相伝で継承していくことは、全く逆の流れではありますが、文化的役割は大きいですし、日本の民藝文化の継承にとっても重要な取り組みだと思います。

一子相伝の技法で、小鹿田産の陶土を使って、自然素材のみでつくられた釉薬でうつわをつくる。その魅力が凝縮されたうつわを眺めていると、改めてその魅力を感じます。

現在の小鹿田焼の里には、9軒の窯元があるそうですが、その歴史がこれからもしっかりと継承されていってほしいと思います。そのためには、その魅力を知って小鹿田焼を使いたいと思う人がひとりでも増えることが大切です。

自分たちも、少しでもその継承の手助けができればいいなと改めて思っています。

それではまた。。。