大分やきものの旅〜「世界一美しい民窯」小鹿田焼と小石原焼を訪ねて その2

大分の旅の二日目は、別府から日田への移動から始まりました。

天気は晴れ。今日も酷暑の予感です。

高速道路で日田へ

別府の海沿い国道10号線から、別府ICから東九州自動車道に入って日田ICで降ります。そこから山あいの県道107号線を真っ直ぐ進んで、1時間半ほどで小鹿田焼の里に到着しました。

東九州自動車道から小鹿田焼の里までのルートは、どんどん山奥に入っていく感じで、最後にはかなり狭くて鄙びた風景になりました。

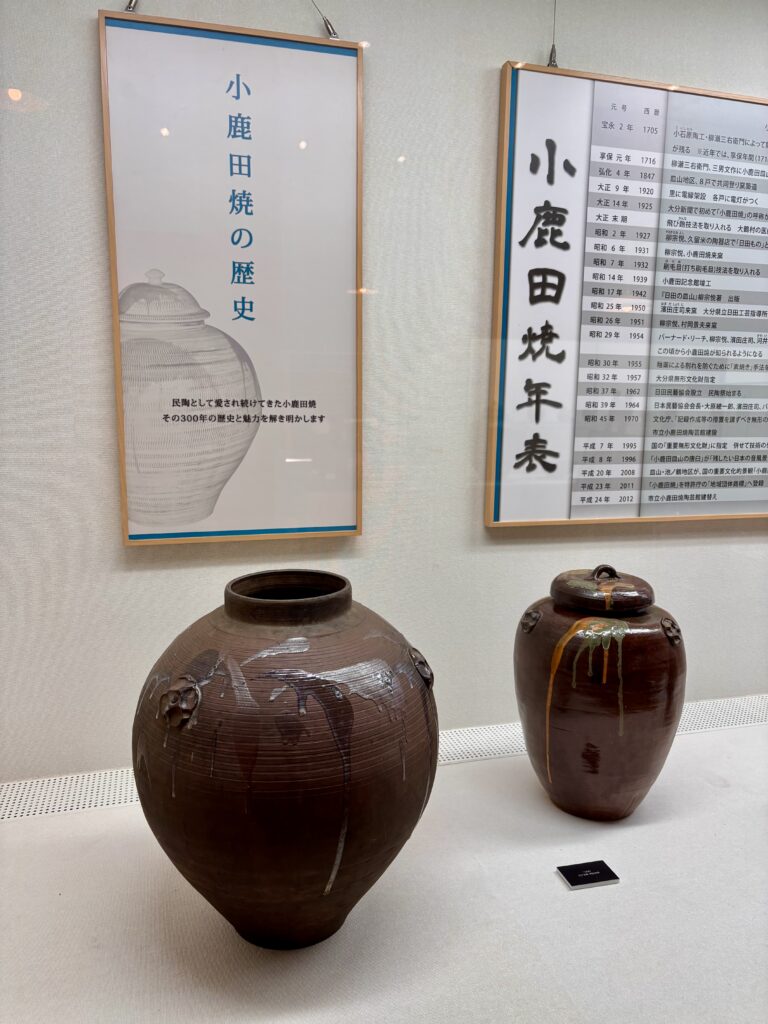

小鹿田焼陶芸館

小鹿田の里エリアに入って、最初に到着したのが小鹿田焼陶芸館です。木造2階建ての落ち着いた風情の建物です。

小鹿田焼の保存と振興を目的として、小鹿田焼の手法や作品、「小鹿田焼の里」を紹介しています。

まずは受付で、小鹿田焼の里の歩き方を聞いて、展示室を見学しました。朝早くて、他には誰もいなかったので、落ち着いてじっくり見学できました。小鹿田焼の歴史、制作工程、特徴などがわかりやすく展示されていました。

小鹿田焼の里散策

小鹿田焼陶芸館の方から、小鹿田の窯元は9軒で、陶芸館から一番遠い窯まで400m程度。徒歩圏内と聞いたので、車を置いてのんびりと歩いて巡りました。

陶芸館から下り坂を下っていくと、小鹿田焼の里の全景が見渡せます。山に囲まれた秘境の里といわれている意味がよく分かりました。まぶしいほどの緑が輝く山々に囲まれて日本の伝統的な木造家屋が並び、ところどころに煉瓦造りの煙突と登り窯が見えています。

少し下っていくと大浦川沿いに1階部分が開かれた木造家屋があります。そこには大きな唐臼が三基並び、水樋から水が注ぎ込み、餅つきの杵のように土の塊を粉砕して、肌理細かい陶土になっていきます。水流の音と唐臼が土を砕く音が響き渡っていて、何とも言えない風情があります。地元の方は慣れているそうですが、小鹿田に泊まった人は音が気になって眠れなくなってしまうこともあるそうです。自分だったら、子守唄のように感じてよく眠れそうですけど(笑)

小鹿田焼の里の中央付近には、「皿山」というバスの停留場がありました。視界が開けていて、川のせせらぎと唐臼の音が響き渡っていて、幻想的な気分に浸れます。

それぞれの窯元は、住まいや作業場となっている木造家屋の前に、陶土や釉薬をつくったり、素焼きのうつわを乾燥させるための作業スペースがあります。基本的には窯ごとに家族総出で材料をつくっているのです。

次に見えてきたのは、大きな登り窯です。9軒の窯元のうち、5軒が共同窯を使っているようです。道路に面していて、堂々たる姿を見せていました。

次に見えてきたのは、別の唐臼です。一基だけですが、リズミカルな音を立てていました。

ひととおり通り沿いの窯元を覗いてきましたが、営業していた窯元は半分くらいでした。下流の窯元から順番にお店に入って、やきものを拝見していきます。どの窯元も制作が忙しいようで、気に入った作品が見つかったらお店の人に声を掛けるスタイルです。あまり商売気がないというか制作することに注力している感じです。やっぱり手仕事の里は違うなぁなどと思いながら、やきものの品定めをしました。のんびりとした雰囲気が素敵でした。

小袋窯

小鹿田焼の里の最も川下にあって、大きめのスロープが目印です。小皿から大皿、花瓶や甕まで一通りの大きさの小鹿田焼が見やすく展示されていました。すぐにお気に入りのうつわが見つかりそうです。お店の方もとても気さくにお話しをしてくれました。

坂本浩二 琢磨 窯

やきもののお店というより、オシャレな雑貨屋さんのようなお店の入り口が素敵でした。小鹿田焼にサボテンを植えて、お店の入り口を演出したり、店内も小鹿田焼にドライフラワーを入れたり、観葉植物を植えたり、実際に使われている様子が分かってイメージが広がる、そんなディスプレイが印象的でした。大きめなお皿が多くて、飛び鉋や打ち刷毛目、櫛目などの装飾が美しい作品が多かったです。展示している什器もすっきりしたデザインで、全体的に垢抜けた雰囲気で好印象でした。

柳瀬裕之窯(看板は柳瀬朝夫窯になっていました)

皿山地区唯一の食堂「山のそば茶屋」の隣にある窯です。お店はこじんまりとしていて、小さめのやきものを中心に展示していました。カラーバリエーションが豊富で眺めていて楽しかったです。同じ小鹿田焼の中でも個性を感じました。外光がふんだんに入ってきてうつわをじっくり見ることができました。

坂本庸一窯

最も上流の窯元で、立派な建物が目を惹きます。比較的小さめのものが充実していました。

福岡県朝倉郡東峰村へ

小鹿田焼の里が、比較的コンパクトで回りやすかったので、午後早めに出発できました。ナビに教えてもらった最短ルートを行こうと思ったのですが、通行止めになっていました。近年、この地域は、気候の変化による集中豪雨によって、被害を受けたのでその影響と思われます。国道を走っていても、沿線の河原には上流から流されてきた巨石が多く見られ、各所で復旧作業をしている現場がありました。そのため、いったん日田まで下って国道210号線を上って東峰村へ。

kutsurogi+

お昼は、行ってみたいと思っていたカフェ&雑貨のお店 kutsurogi+ にて。

木の温もりが感じられる素敵なカフェです。木の架構が美しい建築でした。ガラスが床から天井まであって開放的ですが、軒が深いので眩しさがなくて快適なのです。

こだわりの自家焙煎のーヒーやピザ、スペアリブなどが人気。私たちは、kutsurogi+ピザとスペアリブを注文。気持ちいいランチになりました。

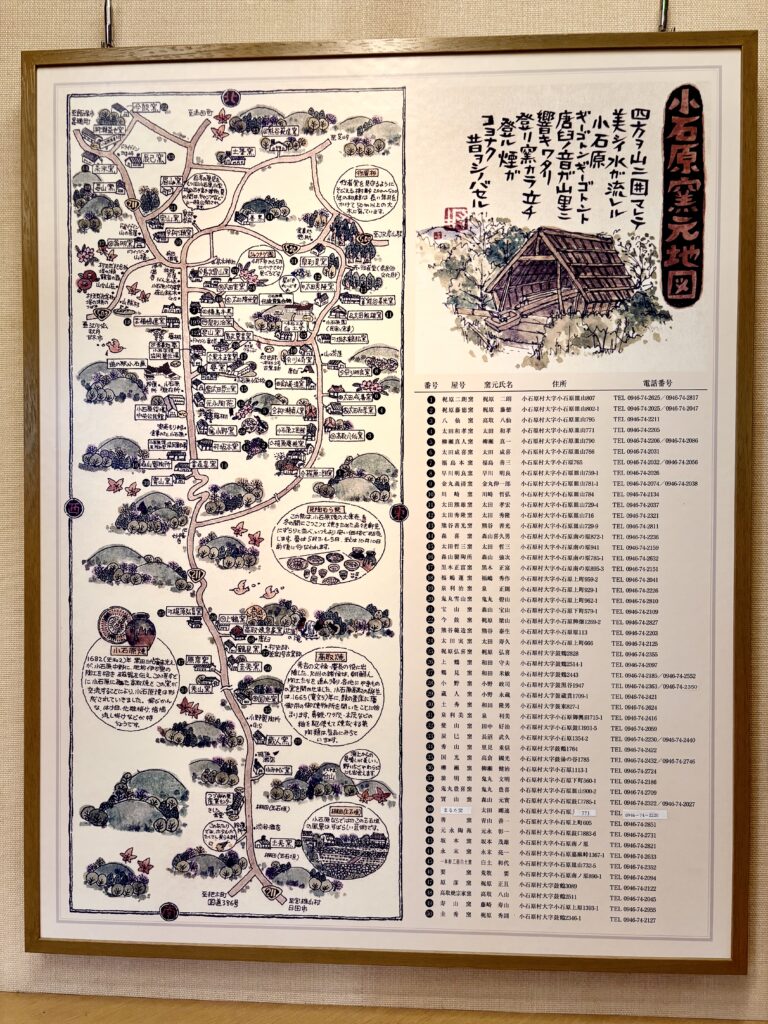

小石原焼伝統産業会館

小石原焼について知りたいと思って、小石原焼伝統産業会館に行ってみました。小石原窯元の代表作の展示などがあり、小石原焼の歴史が学べます。陶芸体験もできるようです。受付で対応して下さった方が、一緒に回って展示にない内容も含めてご説明して下さったので、とても有意義でした。

小石原焼を知るには、まずこちらを訪れるのがおすすめです。

まとめ

大分の旅の二日目は、日田市付近の小鹿田焼の里、小石原焼を訪ねました。

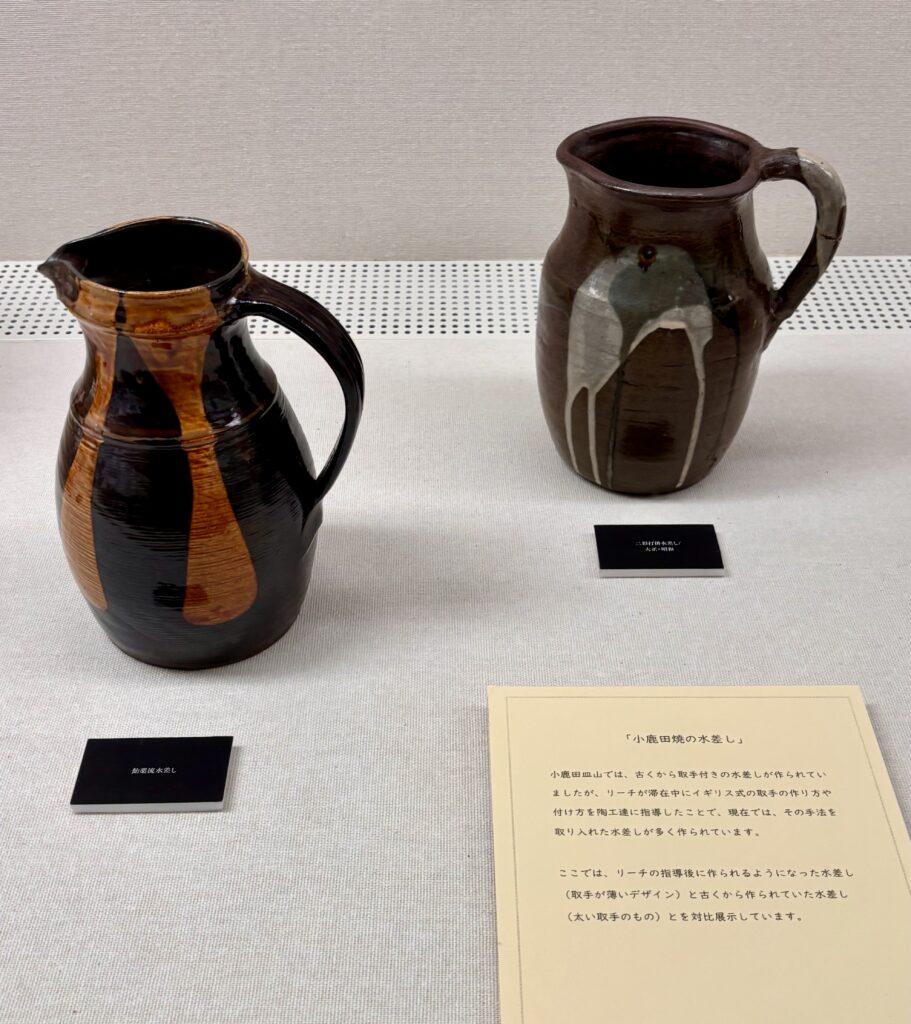

小鹿田焼の里は山間の集落にあって、数少ない窯元(現在は9つ)が、一子相伝の技術を守り、唐臼による土づくり、素焼き前の天日干し、蹴ろくろによる作陶、登り窯による窯焚きなど、家族総出でやきものをつくっています。柳宗悦やバーナード・リーチが訪れたころから変わらぬ昔ながらの風景がここにあります。1995年には国の重要無形文化財に指定されました。

一方、小石原焼は街道に面して人の往来が絶えない土地だったため、各窯元は自ら営業に出かけるようになり、作陶する職人を増やし窯元の数も増えていきました。近年は、民藝の伝統を守るだけでなく、作家活動や企業やデザイナーとのコラボレーションを進める窯も多いようです。

小鹿田焼と小石原焼、技術的には似通っていても、それぞれ異なる個性があることも知ることができました。百聞は一見にしかず。とても有意義な1日になりました。

明日は、日田市のiichikoの日田蒸留所、湯布院を訪ねます。

それではまた。。。