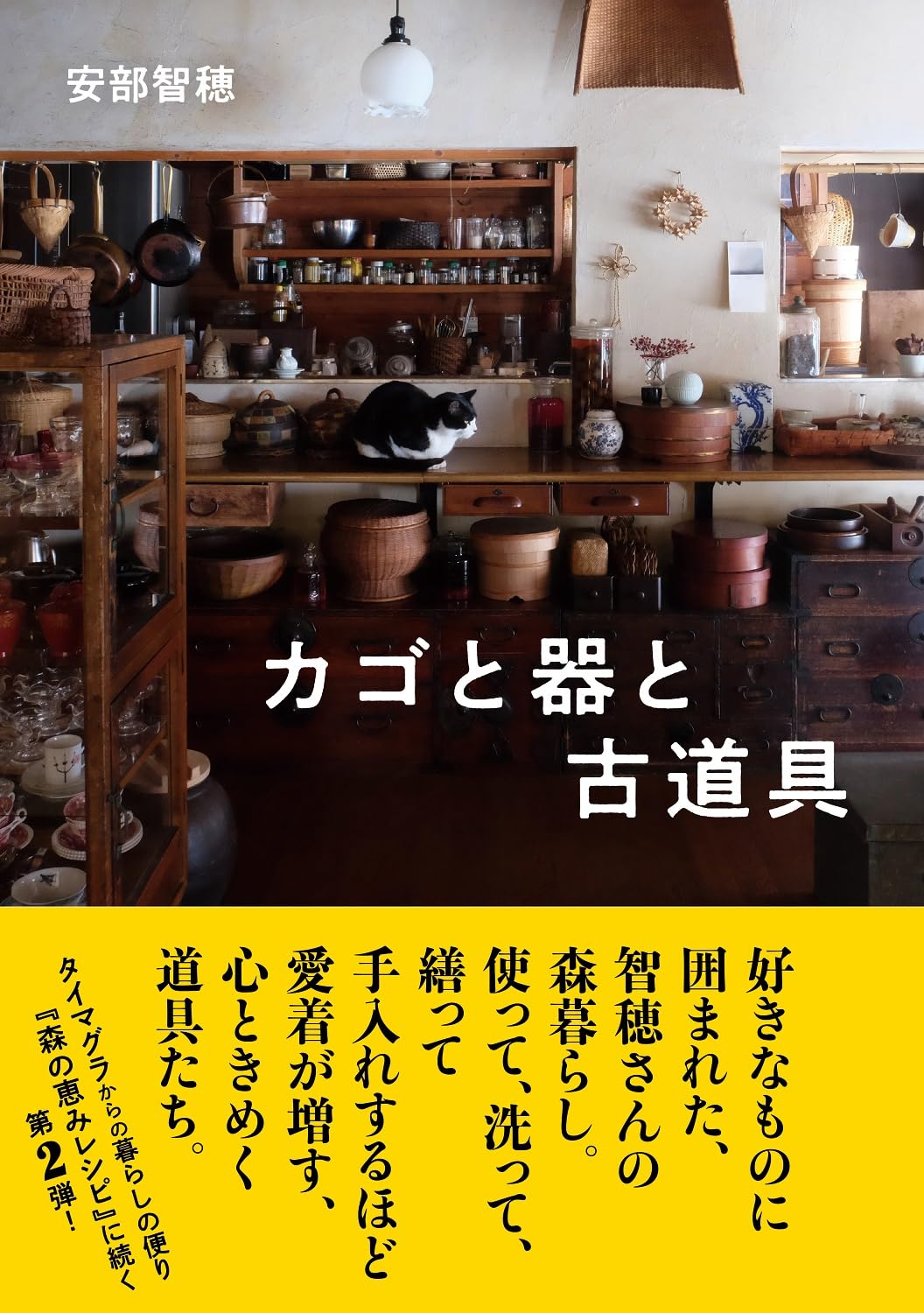

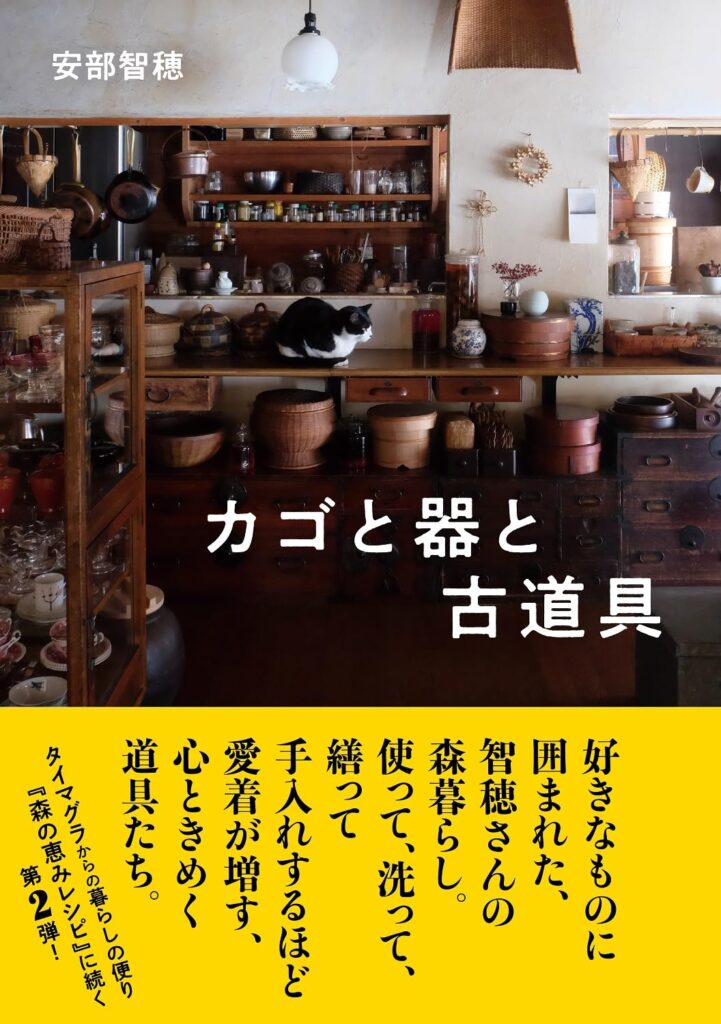

秘境の地で一生懸命暮らす!古道具の魅力を伝えてくれる「カゴと器と古道具」

今回ご紹介するのは、よくあるうつわや骨董に関する本とは、ひと味違います。

岩手県のほぼ真ん中に位置する早池峰(はやちね)山麓の小さな集落、タイマグラに住んでいる桶職人を夫にもつ女性が筆者です。1988年に国内で最後に電気が引かれた秘境と言ってもいい集落です。現在は3世帯6人が暮らしている小さな集落です。

そんな秘境の地に住む筆者ですが、タイマグラとめぐり会って、ずっと探していた「どう生きるのか?」の答えが「一生懸命暮らすこと!」だったそうです。その尊い仕事をなしとげるために欠かせないのが、お気に入りの道具たち。その素晴らしさを紹介している本です。

本書の内容はとても個性的!

うつわや骨董によくあるのが、専門的な知識や情報を系統立てて整理して伝えてくれるというもの。全国の窯場の紹介であったり、全国のやきもの情報であったり、うつわや骨董に関する知識を整理したものであったり。珍しいうつわや骨董に関するエッセイの本もあります。

いずれも知識や情報を整理して伝えてくれるので、うつわや骨董に興味がある私たちにはとても有益で勉強になるものが多いと思います。ナレッジを身につけるための本といえるでしょう。

それに対して、本書はタイマグラで「一生懸命暮らすこと」を目指した日常生活の中で、筆者が感じた道具たちに対する思いや思い入れを一冊にまとめた本。

うつわや骨董の全体を網羅しているわけでも、細かく解説しているわけでもなく、筆者が感じている道具の素晴らしさを伝えるための本です。

とても感覚的、直感的で、使い手の筆者の気持ちがひしひしと伝わってくる。

一見浮世離れしたような生活をしている中で培われた価値観や人生観がよく分かる。

知識を学びたい人には向いていないかもしれません。でも人生の新しい視点や生き方を知りたい人にとっては、素晴らしいヒントになると思います。

カゴと器と古道具 単行本(ソフトカバー)

1章 古道具を暮らしの中に

冒頭に「骨董市は眺めるだけでも楽しい」という文章があります。

骨董市は、筆者にとって心はずむ骨董との出会いの場です。その思いを語ることで、お気に入り道具紹介の世界に誘ってくれます。

1章では、お気に入りの18の古道具がピックアップされています。

- ガラスびん

- 銅製の蒸し鍋

- 菓子道具

- 煎餅焼き器

- 片口鍋

- ろくろ挽きのおぼん

- 折敷

- お重

- 繭皿

- 鏡

- 時計

- 電傘

- ランプ

- 箪笥

- 秤

- 古釘

- 針

- ハサミ

それぞれの古道具とのかかわり、どう気に入っているのか、いろいろな視点で筆者の思いが語られています。写真もとても素敵で、お手入れの仕方なども紹介されていて、道具への深い愛情が感じられます。選ばれている古道具は、普段目にしないものが多いので、読んでいて楽しいです。

面白いのは、食に関する道具では、お料理のレシピが紹介されていること。お料理本ではあまり見かけない個性的なお料理のレシピなので、ちょっとした驚きがあって楽しめます。

2章 器は古いものも新しいものも好き

この章は「器の力を信じています」という文章で始まります。

器を紹介する章にふさわしく、自分の常識を越える器の力への期待感が語られています。

お気に入りの器として、5つの器がピックアップされています。

- 豆皿

- 印判皿

- 切子のコップ

- リキュールグラス

- デザート皿

他にもいろいろなタイプの器があるのですが、ふつうは脇役のように思われている割と地味な器が選ばれているのが面白いです。筆者の独特の視点と思い入れが存分に投影されています。

後半では「新しい器」ということで、お気に入りの作家や窯元の作品が紹介されています。新旧にこだわらずに、器を楽しんでいるのですね。

3章 人の手が生み出すカゴと木の道具

この章は「土から生まれ、土に還る道具」という文章で始まります。

タイマグラ暮らしで欠かせないというカゴ。そのカゴを実用品として使い込む中で、自然の素材で作られたカゴを遠慮なく使って、しっかり手入れしながら大切に使う。そして定期的に買い換えることによって、職人さんの生活を支えて技術の継承につながる、そんな土から生まれ土に還る道具を大切に使う文化が見直されてほしい。。。こういう自然と共生しながら循環社会をめざす視点に大いに共感しました。

カゴには、こんなにもたくさんの種類があるのかと驚きましたが、9つのカゴ、6つの木の道具が紹介されています。

- イタヤカゴ

- カッコベ

- ヨコタカゴ

- マダケの塩カゴ

- マタタビの米とぎザル

- すず竹細工

- フリカゴ

- 根曲がり竹のりんごカゴ

- 箕

木の道具

- 木べら

- 木のスプーン

- 木皿

- まな板

- 桶

- 巻き簀

4章 自分で手を動かす愉しみ

4章では、「カゴを編む」「ほうきをつくる」「漆を塗ってみる」ということで、実際に自分でつくってみる醍醐味が紹介されています。

「コースターを編んでみよう」で、石畳み編みのコースターの作り方が紹介されています。イラストで丁寧に作り方が解説されているので、自分で作れそう。コースターを編む醍醐味を体験してみたいと思いました。

まとめ

最初にこの本を読んだときには、内容が一般的なうつわや骨董の本と全く違っていて、正直に言うと少々面食らいました。ところが読み進めて内容を理解するに従って、普通のうつわ好き、骨董好きと違って、日常生活で古道具を使う中で発見した古道具の魅力が紹介されていて、これは面白い!と感じました。

知識や情報としてのうつわや骨董ではなく、実際の生活を通じて発見した古道具の魅力を伝えてくれる本はなかなかありません。山奥の生活をしていなくても、こういう視点を持つことによって、うつわや骨董への新しい見方ができるきっかけができると思います。

ぜひ一度手にとってみてはいかがでしょうか。

それでは、また。